乌青颜料,作为中华传统艺术与工艺中不可或缺的重要色彩,自古以来便承载了深厚的文化寓意与工艺智慧。从古代壁画、陶瓷、青铜器的着色,到明清时期工笔画与工艺品的精致表达,再到现代艺术设计与新型材料学的创新应用,乌青颜料的演变不仅是色彩技术的变革史,更是文化传承与创新发展的缩影。本文将从历史渊源、工艺发展、文化意蕴与现代应用四个方面,对乌青颜料从古至今的发展脉络进行深入探析。通过对古代矿物颜料的获取与使用方式的剖析,我们能更好地理解先民在自然条件下对色彩的探索;通过工艺演进与调配技法的讨论,我们能看到技术革新对色彩稳定性的影响;通过文化与审美角度的解析,我们能体会到乌青在不同历史语境下所代表的精神与象征意义;而在现代科学与艺术融合的背景下,乌青颜料又焕发出新的生机,广泛应用于建筑、设计、时尚与数字艺术之中。本文旨在全面展示乌青颜料跨越千年的演变轨迹与创新实践,揭示其在传统与现代之间的桥梁作用,并思考其未来的可能性。

乌青的历史可以追溯至先秦时期,其最早来源多为矿石颜料,主要取材于自然界中的石青矿物。这种矿物经过研磨、淘洗等工序,最终被制成细腻的颜料粉末,被广泛运用于青铜器的彩绘、陶器的纹饰以及壁画的装饰中。在这些早期应用中,乌青常常与其他颜色搭配使用,营造出沉稳而富有层次感的艺术效果。

到了汉代,乌青颜料的使用逐渐普及,并与漆器、织物染色相结合,形成了独特的工艺风格。考古出土的汉代壁画中,乌青的色彩保存相对稳定,显示了当时人们对于颜料配比与定色的独特智慧。这一时期,乌青不仅仅是色彩的选择,更是一种社会地位与审美取向的象征。

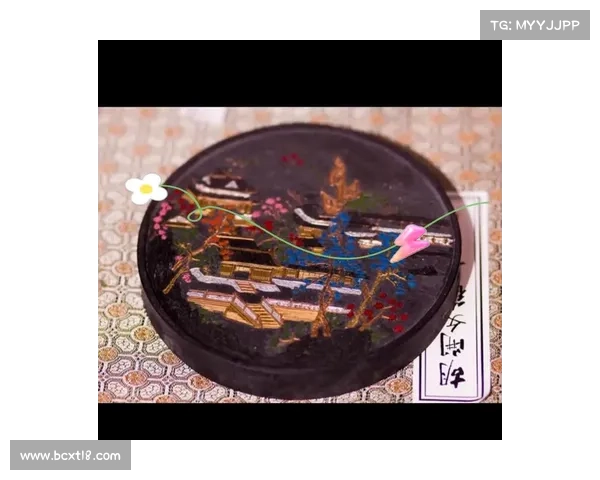

唐宋时期,乌青被大量应用于佛教壁画、陶瓷釉色以及书画艺术之中,逐渐形成了特有的艺术风格。尤其是在青花瓷的发展中,乌青颜料的应用成为重要的基调,赋予了作品深远的东方意蕴。这一阶段的乌青已经超越了简单的物质意义,逐渐成为文化符号的体现。

在古代,乌青颜料的提炼主要依赖自然矿石,但随着科技与工艺的发展,制备方法逐渐成熟。宋元时期,工匠们在颜料制作中加入了复杂的研磨和沉淀工序,使得颜料颗粒更加细腻,色泽更加均匀,从而大大提高了其在绘画和装饰中的表现力。

PG电子官网明清两代,乌青颜料的工艺水平达到新的高峰。制瓷业中,工匠通过反复实验,掌握了高温下乌青颜料的稳定性,使得青花瓷的色泽能够在烧制过程中保持鲜明而不失内敛。这一技术突破,不仅推动了瓷器艺术的辉煌,也使乌青在国际间声名远播,成为中外文化交流的重要媒介。

进入近代,随着化学颜料的引入,乌青的天然矿物制法逐渐被合成颜料所替代。通过化学方法合成出的乌青不仅价格低廉,而且在色泽的持久性、耐光性方面都有显著提升。这一转变标志着乌青由传统工艺走向现代工业化生产的新阶段。

乌青色在中国传统文化中蕴含着深厚的象征意义。它既代表着天与地之间的玄妙过渡,又体现了文人墨客对于清雅与深沉的追求。在诗词与绘画中,乌青常被用来表现山水的幽深与静谧,赋予作品超脱尘世的气韵。

在哲学与美学层面,乌青承载着“中和”与“含蓄”的文化观念。不同于鲜艳夺目的色彩,乌青的低调与内敛契合了中国传统的儒道思想,强调自然与人文的和谐统一。这种审美取向影响了几千年来的艺术创作与生活美学。

同时,乌青在民间文化中也有丰富的延伸。例如,在服饰染色中,乌青常用于表现庄重与肃穆的氛围;在建筑装饰中,乌青则寓意稳重与宁静。它不仅仅是一个颜色,更是一种文化心理的寄托,成为社会集体记忆的重要部分。

随着科学技术的发展,乌青颜料在现代社会的应用得到了极大的拓展。现代材料学通过纳米技术和新型合成工艺,使得乌青颜料在光学表现和耐久性方面达到了前所未有的高度。这种创新为建筑涂料、工业设计以及高端艺术创作提供了新的可能。

在当代艺术设计中,乌青被广泛应用于平面设计、时尚产业与数字艺术之中。设计师通过对乌青色的再创造,赋予其现代感和国际化的审美语境,使传统色彩在新媒介中焕发新生。这种跨界的应用不仅让乌青走向世界,也促进了文化传播与交流。

此外,乌青颜料在环保与可持续发展方面也具有重要价值。随着人们对绿色生活理念的重视,研究者致力于开发低污染、可降解的乌青合成方法,使其在环保建材、生态艺术与公共空间中得到推广。这一趋势不仅是对传统的延续,也是对未来的责任担当。

总结:

综观乌青颜料的发展历程,我们看到的是一部关于色彩、工艺与文化的交织史。从天然矿物的开采到精湛工艺的演进,从古代艺术的象征到现代科技的创新,乌青始终以其独特的魅力存在于人类文明的舞台之上。它既是艺术创作的重要工具,也是文化认同的深层符号。

未来,乌青颜料将在传统与现代的交汇处继续发展。一方面,它将通过科技手段获得更高的应用价值;另一方面,它也将在文化创新中不断延伸出新的意义。乌青不仅仅是古老的色彩,更是跨越时空的文化语言,值得我们不断探索与传承。